静岡 神道 系列神社

名称

水天 系列

- 主な祭神

天御中主大神 安徳天皇 建礼門院 二位ノ尼

- 総本宮

水天宮

静岡の新着口伝

静岡の記事

- - 号外NET 磐田市・袋井市・掛川市今滝の今瀧寺で、「御朱印帳販売会 in 今瀧寺」が2025年12月6日(土)に開催されます♪

- - 伊豆下田経済新聞下田八幡神社で国際交流カラオケ大会 歌で言語の壁超える

- - 熱海経済新聞熱海・伊豆山で地域参加型ミュージカル 神社のご利益をテーマに

- - Yahoo!ニュース村山浅間神社駐車場前の菊の名所 富士宮菊花会の美しき菊の世界で秋を楽しむ

- - 伊豆下田経済新聞伊豆最古の宮・白浜神社の例大祭 伊豆諸島の議員も参列し新たな交流の絆

- - 伊豆下田経済新聞東伊豆・稲取で「山田権現神社例祭」 町の山田さんたち20人集う

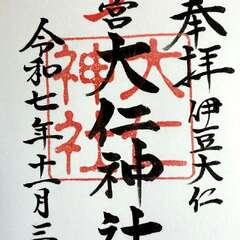

天神社|伊豆市

天神社|伊豆市 kentotto

kentotto

P吉

P吉

beamuse

beamuse

katsuya.s

katsuya.s