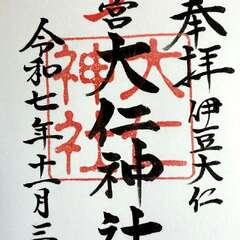

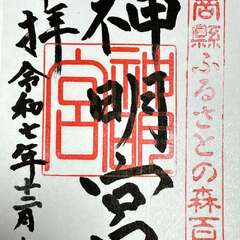

静岡 神道 祭神

名称

大物主神

『古事記』では、大国主神の国造りに助言を与え祀られたとされる神。『日本書紀』では、事代主神の別名が大物主神であったと考えられ、『日本書紀』の異伝では、大国主神の別名とされたりもする。

- 主な奉祭先

金刀比羅 系列山王 系列大神 系列

有玉神社

有玉神社- 大物主命

- 浜松市中央区有玉南町1916-1

貴布禰神社

貴布禰神社- 大物主神

- 浜松市浜名区貴布祢290

大頭龍神社

大頭龍神社- 大物主大神

- 菊川市加茂947

金刀比羅神社

金刀比羅神社- 大物主命

- 浜松市浜名区尾野2617

琴平神社

琴平神社- 大物主神

- 富士宮市万野原新田3482

三浦神社

三浦神社- 大物主命

- 浜松市中央区曳馬4-16-20

二宮神社

二宮神社- 大物主神

- 湖西市新居町中之郷320

丸子神社

丸子神社・ 浅間神社 - 大物主命

- 沼津市浅間町4

小嶋神社

小嶋神社- 大物主命

- 浜松市浜名区内野4530

三輪神社

三輪神社- 大物主神

- 静岡市葵区下226

神神社

神神社- 大物主大神

- 藤枝市岡部町三輪1290

砂山

砂山六所神社 - 大物主命

- 浜松市中央区砂山町1035

八雲神社

八雲神社- 大物主命

- 磐田市川袋182-1

神神社

神神社- 大物主大神

- 藤枝市岡部町三輪杉本1290

金刀比羅神社

金刀比羅神社- 大物主神

- 富士市入山瀬140-1

金刀比羅神社

金刀比羅神社- 大物主神

- 沼津市吉田町33-35

琴平神社

琴平神社- 大物主神

- 焼津市小川3937

三輪神社

三輪神社- 大物主命

- 袋井市山崎4250

三浦神社

三浦神社- 大物主命

- 浜松市中央区十軒町536

子神社

子神社- 大物主命

- 御殿場市柴怒田135

日吉神社

日吉神社- 大物主神

- 浜松市中央区雄踏町宇布見6228

琴平神社

琴平神社- 大物主神

- 富士市岩本1969

若宮神社

若宮神社- 大物主大神

- 浜松市浜名区引佐町花平822

山神社

山神社- 大物主神

- 富士市中丸283-1

事比羅神社

事比羅神社- 大物主神

- 藤枝市下之郷223-1

金刀比羅神社

金刀比羅神社- 大物主神

- 沼津市志下365-1

金刀比羅神社

金刀比羅神社- 大物主神

- 沼津市戸田3695

金毘羅神社

金毘羅神社- 大物主神

- 下田市1174-7

祭り・行事一覧(2025年度)※

静岡の新着口伝

静岡の記事

- - 朝日新聞デジタル新年の願い、まゆ玉に込めて 静岡・来宮神社で縁起物づくり最盛期

- - 朝日新聞デジタル飛躍の「午」、大絵馬に 静岡浅間神社 常葉大生が制作

- - 号外NET 磐田市・袋井市・掛川市今滝の今瀧寺で、「御朱印帳販売会 in 今瀧寺」が2025年12月6日(土)に開催されます♪

- - 伊豆下田経済新聞下田八幡神社で国際交流カラオケ大会 歌で言語の壁超える

- - 熱海経済新聞熱海・伊豆山で地域参加型ミュージカル 神社のご利益をテーマに

- - Yahoo!ニュース村山浅間神社駐車場前の菊の名所 富士宮菊花会の美しき菊の世界で秋を楽しむ

kentotto

kentotto

P吉

P吉