埼玉 仏教 仏尊

名称

阿弥陀如来

大乗仏教の如来の一つ。梵名は「量しれない光(または寿命)を持つ者」の意味で、これを訳して無量光仏、無量寿仏とも云う。西方に極楽浄土という名の仏国土(浄土)を持つとされる。

長久寺

長久寺- 阿弥陀仏

- 所沢市久米411

梅雲山

梅雲山明見院 - 阿弥陀如来

- 川越市今福677

円光寺

円光寺- 阿弥陀如来

- 熊谷市銀座3-30

無涯山

無涯山深廣寺 - 阿弥陀如来

- 久喜市栗橋東3-7-24

緇川山

緇川山光西寺 - 阿弥陀如来

- 川越市小仙波町5-4-7

正覚山

正覚山廓信寺 - 阿弥陀如来

- さいたま市浦和区北浦和3-15-22

宝鏡山

宝鏡山源光寺 - 阿弥陀如来

- 北葛飾郡松伏町上赤岩1099

専称山

専称山高秀寺 - 阿弥陀如来

- 久喜市狐塚216

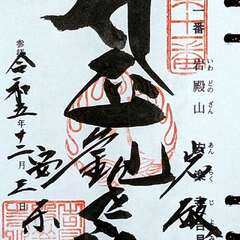

大眠山

大眠山浄円寺 - 阿弥陀如来

- 富士見市諏訪2-2-41

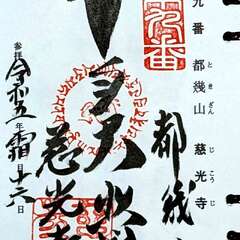

五台山

五台山永明寺 - 阿弥陀如来

- 羽生市下村君2278

久運山

久運山勝林寺 - 阿弥陀如来

- 北本市東間2-34

騰龍山

騰龍山清岸寺 - 阿弥陀如来

- 春日部市西宝珠花330

一心寺

一心寺- 阿弥陀如来

- さいたま市浦和区駒場1-3-13

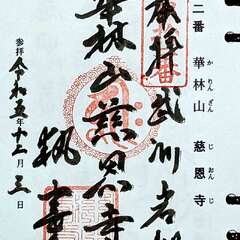

華林山

華林山慈恩寺 - 阿弥陀如来

- さいたま市岩槻区慈恩寺139

照誠寺

照誠寺- 阿弥陀如来

- 上尾市小泉1072

松林山

松林山西往寺 - 阿弥陀如来

- 草加市瀬崎町770

浄誓寺

浄誓寺- 阿弥陀如来

- 幸手市神明内1469

大應山

大應山阿弥陀寺 - 阿弥陀如来

- 秩父市荒川贄川665

大信寺

大信寺- 阿弥陀如来

- 川口市前上町2-24

吹上山

吹上山勝龍寺 - 阿弥陀如来

- 鴻巣市吹上本町2-10-29

無量山

無量山浄信寺 - 阿弥陀如来

- 久喜市栗橋東3-8-15

深谷山

深谷山淨音寺 - 阿弥陀如来

- さいたま市岩槻区末田2648

萬霊山

萬霊山西願寺 - 阿弥陀如来

- 久喜市菖蒲町新堀667

西川山

西川山眞福寺 - 阿弥陀如来

- 春日部市備後東1-27-13

宗泉寺

宗泉寺- 阿弥陀如来

- さいたま市大宮区浅間町2-159-1

常楽寺

常楽寺- 阿弥陀仏

- 川越市上戸194

阿弥陀寺

阿弥陀寺- 阿弥陀如来

- さいたま市西区高木980

阿弥陀寺

阿弥陀寺- 阿弥陀如来

- 熊谷市永井太田1388-1

昌平寺

昌平寺- 阿弥陀如来

- 所沢市旭町22-8

解脱山

解脱山淨音寺 - 阿弥陀如来

- 越谷市大成町6-427

埼玉の新着口伝

投稿日:訪問日:

投稿日:訪問日: 土屋神社|坂戸市 “土屋神社・Episode”

土屋神社|坂戸市 “土屋神社・Episode”https://stat.ameba.jp/user_images/20250501/17/shanti780/ca/7b/p/o0548512515582580820.png

投稿日:訪問日:

投稿日:訪問日: 西慶山 上品寺|秩父郡東秩父村 “地元民の心のより所”

西慶山 上品寺|秩父郡東秩父村 “地元民の心のより所”母の一周忌で久々にお参りしました。

子供のころからの遊び場で、長年、お世話になっております。

いつまでも変わらぬ佇まいは心休まるものを感じます。

古里は時代とともに人も風景も変化するものですが、お寺の存在感は普遍であって、永久の存在感と意義が伝わってきます。

墓参りを兼ね、足を運ぶようにします。

埼玉の記事

- - 熊谷経済新聞熊谷・上之雷電神社に新設「境内図」 印刷会社とデザイン会社が共同で奉納

- - 川口マガジン飯塚氷川神社「熊手市」は12月19日!

- - PR TIMES開運大師の埼玉厄除け開運大師・龍泉寺にて令和8年1月1日より初詣大祈願祈祭を開催

- - 川口マガジン12月15日は「川口神社おかめ市」!15時前の様子。

- - 埼玉新聞【動画】幸せ呼ぶ熊手 響く手締め 埼玉・大宮氷川神社で年末恒例の「十日市」

- - 川口マガジン錫杖寺で「餅つき大会」があるみたい!

オットー

オットー

もっちー

もっちー

るうん

るうん

野良夫

野良夫

リンダ

リンダ